Assis dans la neige sur le glacier Nord de la Gurraz sous la raide face nord-est du Mont Pourri, nous contemplions le lointain paysage sous un soleil printanier. Le-dit lointain paysage se composait en fait de deux plans, avec d’abord la chaîne frontalière des Alpes Grées autour du col du Petit Saint Bernard, dans l’anfractuosité duquel le lointain massif du Mont Blanc venait se nicher et s’imposer à l’œil, exactement au nord de notre position. Les distances mesurées sur la carte sont respectivement de 16 km pour le col du Petit Saint Bernard en premier plan, et 33 km pour le Mont Blanc au second plan.

- Au loin, le Mont Blanc

- Massif du Mont Blanc en arrière-plan, à proximité du col du petit Saint Bernard au second plan, vus depuis le glacier Nord de la Gurraz.

Or les montagnes du premier plan apparaissaient immaculées de blancheur dans le soleil du début d’après-midi (14h30, le 19 avril 2016), tandis que celles du Mont Blanc, tout autant maculées de neige étaient d’une couleur jaunâtre.

Dans une autre anfractuosité de la chaîne frontalière du premier plan, le Cervin apparaissait, au nord-est, à 78 km de là, dans le col du Mont, qui se trouvait, lui, à 11 km. Cervin tout autant jaunâtre que le Mont Blanc.

D’ailleurs, il arrive souvent, en montagne que le paysage soit comme altéré par une sorte de brume colorée (ou laiteuse, c’est selon), que l’on qualifie rapidement de « pollution. »

Ce n’est pas tout à fait faux, mais c’est pas tout à fait exact non plus.

En fait la lumière issue du paysage qui arrive dans nos yeux rencontre un certain nombre d’obstacles sur son chemin. En effet, l’épaisseur d’air que traversent les rayons lumineux issu du sommet du Mont Blanc pour parvenir jusqu’à notre œil contient un certain nombre de molécules d’air, ainsi que des petites particules (solides ou liquides) que l’on appelle des aérosols, car suffisamment petites pour être en suspension dans l’air (leur poids étant compensé par la poussée d’Archimède).

Or une onde lumineuse (composée de photons) qui rencontre des particules de très petite taille (molécules ou petits aérosols) va lui transmettre son énergie. La particule va en absorber une partie, et de ce fait va se réchauffer, pour ensuite émettre un rayonnement électromagnétique « thermique » dans l’infrarouge, dépendant de sa température. Le reste va servir à faire osciller le cortège électronique de ses atomes constitutifs (modèle dans la limite « classique »). Atomes, qui vont ainsi émettre une onde électromagnétique dite dipolaire, de même fréquence (ou longueur d’onde), mais quasiment dans toutes les directions [1], perdant ainsi l’information sur la direction de l’onde incidente. C’est le processus de diffusion élastique.

Si les particules qui reçoivent ces ondes lumineuses sont suffisamment petites, à savoir plus petites que la longueur d’onde de la lumière visible (soit quelques centaines de nanomètres), elles vont avoir tendance à ne pas arrêter la lumière de grande longueur d’onde (jaune, rouge), tandis que la lumière de courtes longueurs d’ondes (bleu) va être diffusée. Disons que la probabilité pour un photon incident d’être dévié de sa trajectoire - « diffusé » - est d’autant plus grande que sa longueur d’onde est petite. Ce domaine de diffusion est décrit par la théorie de Rayleigh. Elle explique le bleu du ciel : la lumière visible de courte longueur d’onde (le bleu) issu du soleil est préférentiellement diffusée par les molécules de l’atmosphère, tandis que les grandes longueurs d’onde (le rouge), lui, a tendance à ne pas être dévié. Ce qui explique pourquoi le soleil est rouge quand il se lève ou qu’il se couche : il traverse alors une épaisseur d’air plus importante, le processus de diffusion est alors plus intense, il ne reste que la lumière « rouge » qui nous arrive directement.

Si les particules qui reçoivent ces ondes lumineuses sont d’une taille comparable (ou un peu plus grande) à celle de la longueur d’onde, à savoir quelques centaines de nanomètres, la diffusion ne va pas dépendre de la longueur d’onde des ondes incidentes. Ce processus est décrit par la théorie de Mie, plus générale, et dont celle de Rayleigh est un cas particulier. Elle permet d’expliquer la blancheur des nuages, ainsi que le « jour blanc » quand on se retrouve à l’intérieur d’un nuage, donc dans le brouillard. Les gouttelettes d’eau effectivement en suspension à l’intérieur des nuages ont une taille moyenne de 10 à 15 microns, mais leur taille peut s’étendre entre 1 et 100 microns. Elles diffusent donc la lumière incidente indépendamment de sa longueur d’onde. Or quand on met toutes les longueurs d’onde de la lumière visible ensemble, on obtient une lumière blanche.

- Jour blanc

- En ski, sur la neige, blanche, dans un nuage, blanc, pour être complètement désorienté, c’est efficace !

Pour le paysage montagnard, c’est le même principe, si ce n’est que le Mont Blanc n’émet pas sa propre lumière comme le soleil, mais reflète la lumière de ce dernier. Cette lumière réfléchie parvient dans nos yeux en traversant une certaine épaisseur d’air. Cet air contient évidemment des molécules mais aussi des fines particules solides ou liquides, les aérosols. Et si le col du Petit Saint Bernard reste tout blanc, c’est parce que son image traverse une épaisseur d’air et d’aérosol qui n’est pas suffisante pour que l’on puisse « voir » l’effet de la diffusion.

L’absorption de la lumière bleue issue du Mont Blanc, de par sa diffusion, est probablement le fait de la présence d’aérosols, car cette couleur jaunâtre n’est pas une constante des panoramas lointains en montagne — parfois, les lointains sont « purs ». Elle ne dépend donc probablement pas des molécules d’air. D’ailleurs pour avoir un effet de rougissement significatif, il faut une épaisseur d’air bien plus importante : celle que traversent les rayons solaires à l’aube et au crépuscule est de l’ordre de 360 km !

Reste la présence variable dans le temps et dans l’espace de ces aérosols. S’ils sont de taille importante de l’ordre de quelques centaines de nanomètre ou du micron, il vont rendre le panorama laiteux, comme il arrive fréquemment. Si ces particules sont de plus petite taille, elles vont donc colorer chaudement les paysages lointains.

Les aérosols sont difficiles à observer, à quantifier. Leur physique est elle-même compliquée. On les classifie selon leur taille et selon leur composition ou leur mode de production. Parmi ces particules en suspension dans l’atmosphère, on retrouve des cristaux de sel marin issus de l’éclatement de bulles d’air à la surface des mers, de la poussière minérale arrachée à la surface terrestre par le vent, des sulfates, provenant du volcanisme, de processus de combustion (dont celui des carburants fossiles) ou encore du phytoplancton dans les océans, de la suie provenant de la combustion incomplète de la biomasse (naturel ou pas), des particules organiques qui pourraient provenir de la condensation de gaz organiques issus de la biosphère, mais aussi des pollens... Les aérosols proviennent donc à la fois de processus « naturels » et de processus anthropiques.

- Images de particules d’aérosols au microscope électronique

- De gauche à droite : cendre volcanique, pollen, sel de mer et suie. Les images ne sont pas à la même échelle. Source.

Ils sont fondamentaux pour créer les gouttes de pluie dans les nuages, le processus de condensation de la vapeur d’eau en eau liquide (ou solide) a besoin d’un substrat - ou noyau de condensation - pour s’initier. C’est le phénomène de nucléation. Par ailleurs on a vu que ces aérosols sont susceptible d’emmagasiner (d’absorber) une partie de l’énergie lumineuse qui leur arrive dessus, ce qui va les échauffer jusqu’à ce qu’ils soient en équilibre thermique avec l’atmosphère environnante, pour rayonner ensuite à la manière d’un corps noir typiquement dans l’infrarouge dit « thermique » c’est-à-dire vers une longueur d’onde de 10 microns.

Ces deux phénomènes font des aérosols atmosphériques une composante fondamentale du climat et en particulier du réchauffement climatique. Leur composition, leur répartition spatiale et temporelle, la physique et la chimie qu’ils recouvrent sont tous complexes à appréhender mais font l’objet d’intenses observations et recherches. Le dernier rapport du GIEC paru en 2013, AR5, consacre tout un chapitre à la problématique combinée des nuages et des aérosols.

Les aérosols ayant une durée de vie dans l’atmosphère allant de la journée jusqu’à la semaine, avec un brassage intense, ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres, comme en témoigne les Alpes au manteau neigeux jaunit par le sable saharien transporté par le sirocco.

Il n’est donc pas facile d’en saisir l’origine, une fois la composition mesurée sur une colonne d’atmosphère en un point donné. On peut néanmoins trouver des publications qui mesurent la quantité et la composition des aérosols en divers lieux, comme Putaud et al. (2004) et Putaud et al. (2010) sur diverses locations en Europe, comme le montrent les figures suivantes :

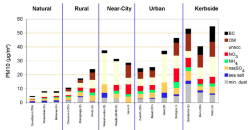

- Concentration annuelle des aérosols en Europe

- Concentration annuelle absolue des aérosols de taille inférieure à 10 microns (PM10) pour différentes locations en Europe correspondant à différents milieux : naturel (à plus de 50 km des sources de pollution), rural (entre 10 et 50 km des sources de pollution), proche des villes (entre 3 et 10 km des sources de pollution), urbain (moins de 2500 véhicules par jour dans un rayon de 50 m), au niveau des rues (kerkside). Les différents composants sont : BC = Black Carbon (Suie), OM = Organic Carbon (composés organiques), NO3 = nitrates, NH4 = ammoniac, nssSO4 = non-sea-salt sulfate (sulfate non marin), sea salt = sel de mer, min. dust = poussière minérale. Tiré de Putaud et al. (2004).

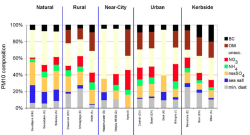

- Composition chimique moyenne des aérosols en Europe

- Composition chimique moyenne annuelle des aérosols de taille inférieure à 10 microns (PM10) dans différents lieux d’Europe correspondant à différents milieux : naturel (à plus de 50 km des sources de pollution), rural (entre 10 et 50 km des sources de pollution), proche des villes (entre 3 et 10 km des sources de pollution), urbain (moins de 2500 véhicules par jour dans un rayon de 50 m), au niveau des rues (kerkside). Les différents composants sont : BC = Black Carbon (Suie), OM = Organic Carbon (composés organiques), NO3 = nitrates, NH4 = ammoniac, nssSO4 = non-sea-salt sulfate (sulfate non marin), sea salt = sel de mer, min. dust = poussière minérale. Tiré de Putaud et al. (2004).

La concentration des particules fines (de taille inférieure à 2.5 microns - PM2.5) dans l’atmosphère est typiquement deux fois plus faible en altitude moyenne (1000 m) par rapport à une situation urbaine, et 5 fois plus faible en altitude ( 2500 m) par rapport à la ville.

Le jaunissement des montagnes lointaines seraient probablement plus intense aux abords d’une ville...

- La cordillère des Andes au-dessus de Santiago du Chili

- Vue sur la capitale chilienne depuis le sommet de la colline Santa Lucìa : au-dessus de la couche de pollution on aperçoit les sommets de la cordillère, culminant à plus de 5000 mètres... Photo prise à l’automne 1998, lors de mon unique voyage au Chili tandis que je commençais ma thèse.

Mais avec le risque que la densité de particules au la ligne de visée deviennent trop importante pour laisser passer la lumière !

Voir aussi :