La survie à long terme de l'humanité nécessite des politiques de gauche

L’idéologie politique se distingue généralement et naïvement par le clivage gauche/droite, avec tout un spectre plus ou moins continu entre les deux et au-delà.

Au 20e siècle (et avant), avoir des opinions politiques, c’est avoir une idée de ce que peut ou doit être la vie en société. C’est une simple bataille d’opinions, on peut vouloir penser d’abord aux autres ou bien d’abord à soi, pour reprendre en condensé la pensée de Gilles Deleuze sur le sujet[1]. Les partis de gauche en politique ont généralement des idées progressistes — favorable aux réformes sociales —, humanitaristes — la vie humaine a de la valeur ! —, d’égalité — toutes les vies humaines ont de la valeur — ; avec un soupçon de liberté (non pas économique, mais fondamentale), de solidarité, de tolérance, de justice sociale, de nationalisation des biens communs (services publics), de planification de l’économie. Quant aux partis de droite, ils regroupent des valeurs libérales sur le plan économique — liberté d’entreprendre, non intervention de l’État dans l’économie —, des valeurs conservatrices sur le plan social — traditions, préservation d’une situation ou retour à une situation antérieure —, avec en toile de fond l’attachement à l’économie de marché (le capitalisme), l’autorité, la famille traditionnelle, la religion, l’identité nationale, la sécurité, l’ordre, la propriété privée.

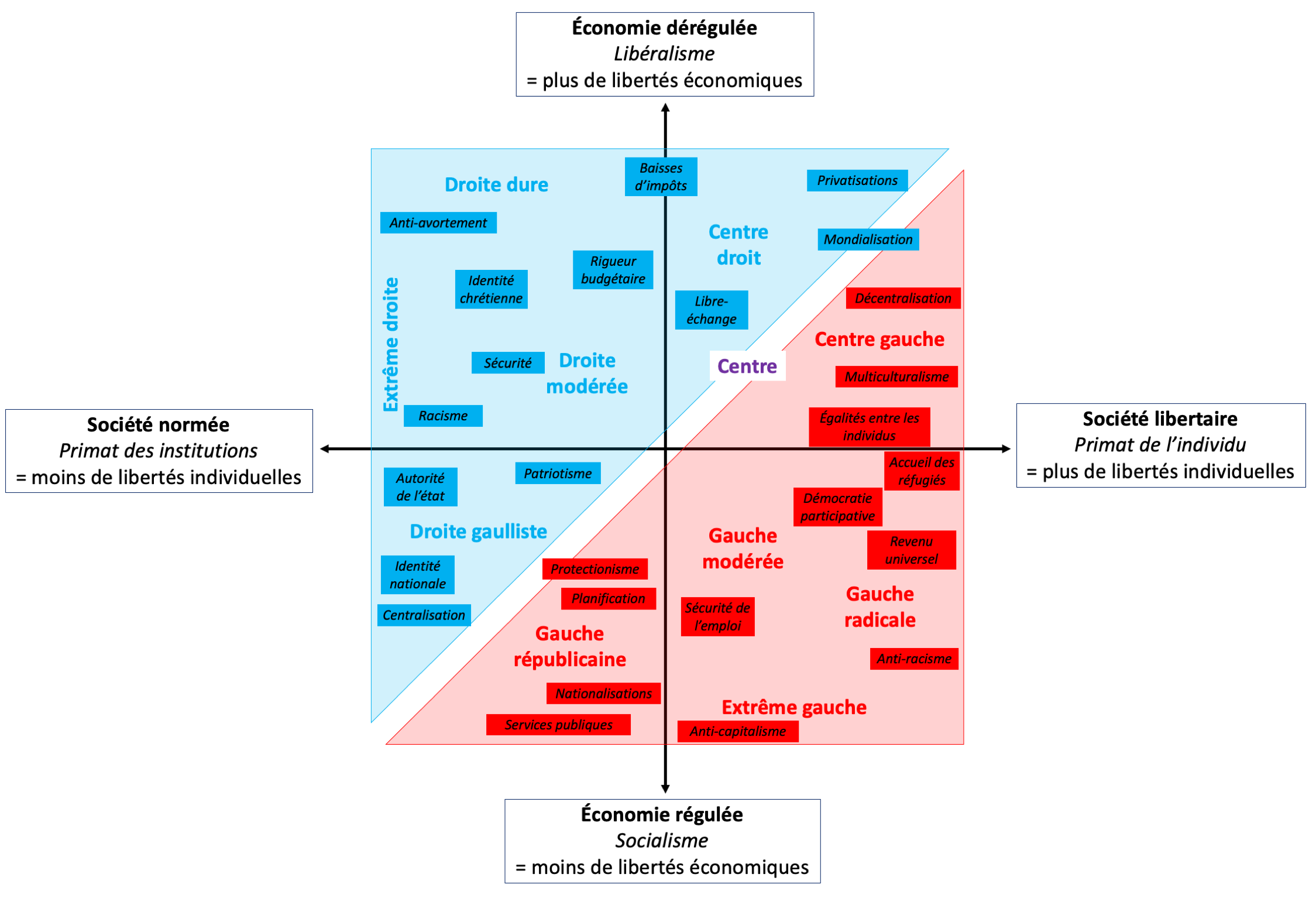

Le paysage politique : l’échiquier politique en France selon deux axes, l’un pour les questions économiques (ordonnée), l’autre pour les questions de société (abscisse). Dans ce diagramme, la gauche est schématiquement représentée par le triangle rouge, la droite par le triangle bleu. Des « thèmes prioritaires » souvent propre à chaque formation politique sont indiqués, toujours schématiquement, dans les rectangles bleus et rouges. Ce schéma est adapté de : Le blog des responsables.

Tel ou tel choix politique, dans une société donnée pré-21e siècle, compte tenu des connaissances d’alors, n’a pas forcément de conséquences conscientes en termes de survie de l’humanité, même si elle en a, évidemment, pour la survie de certains individus ou groupes d’individus ; « certains » pouvant inclure une large fraction selon le régime politique (guerres, génocides et j’en passe). Elle n’a de conséquences que sur l’organisation de la société. On aime ou on n’aime pas, on y est plus ou moins libre, heureux, etc. Au pire, si cela ne nous plaît pas, il est toujours potentiellement possible d’aller voir dans le pays voisin.

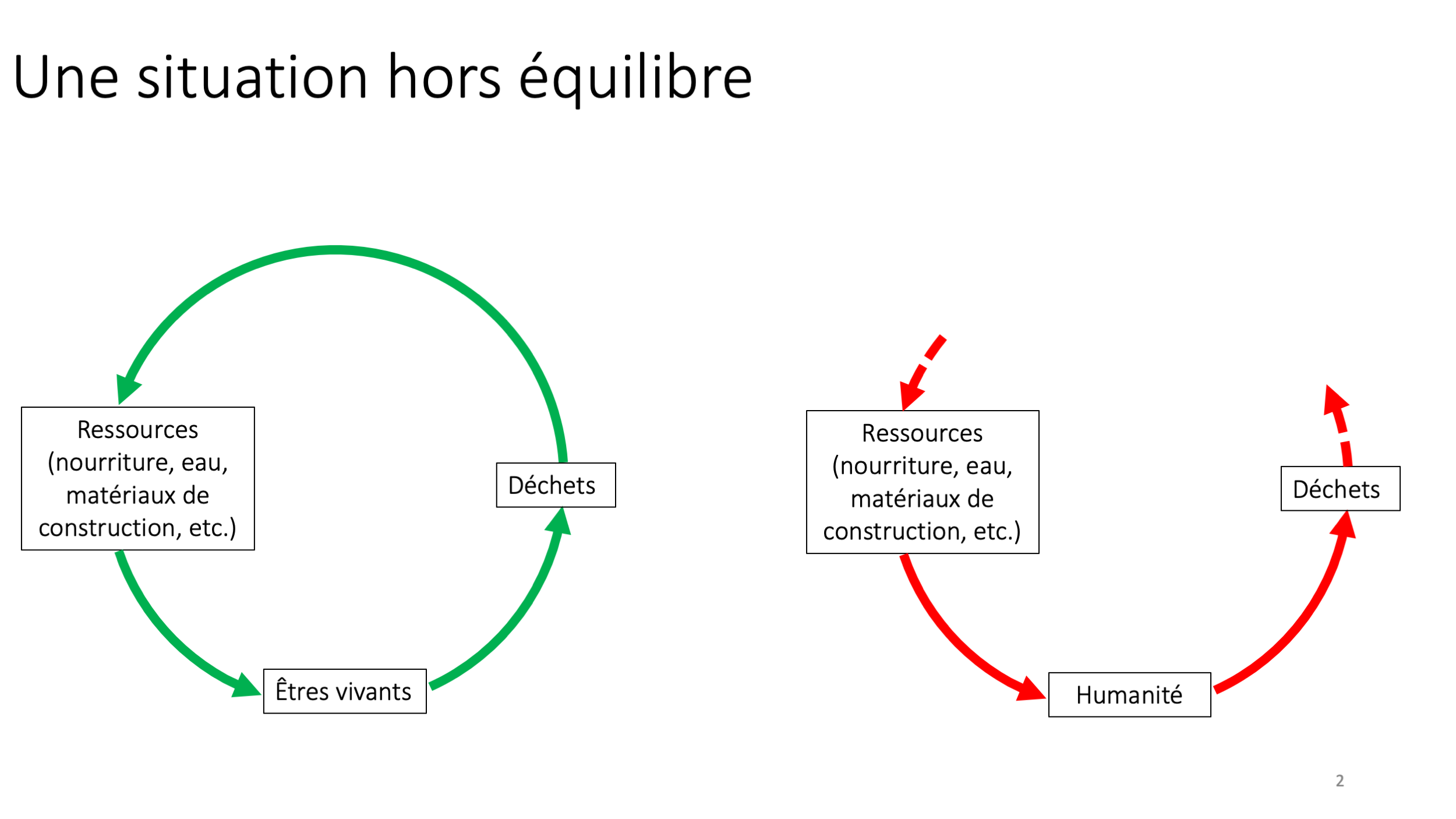

Mais depuis plusieurs dizaines d’années, et de façon certaine depuis environ 10 à 20 ans, la science écologiste[2] montre que l’humanité bouleverse son environnement naturel au point de le transformer à l’échelle globale de la planète. Il s’agit de transformations catastrophiques dans la mesure où elles compromettent non seulement la survie de l’humanité elle-même à relativement court terme (quelques décennies, peut-être quelques siècles ?) mais également la survie de la vie de manière générale (sixième extinction du vivant en cours et provoquée par les activités humaines), ou tout au moins d’une grande partie de la vie. Ces transformations résultent de l’extraction ad nauseam de matériaux qui se trouvent en quantité finie dans le sous-sol de la planète (pétrole, charbon, gaz, minerais, métaux, sable, etc.) que l’on modifie pour en faire des objets ou de l’énergie utilisable, tout en générant des déchets toxiques qui ne sont pas absorbés par les écosystèmes et donc s’accumulent avec des conséquences désastreuses pour la santé et la vie.

L’ensemble des espèces vivantes non-humaines s’insère plus ou moins dans des cycles entre ressources nécessaires et déchets produits : les déchets des uns sont les ressources des autres (à gauche). L’espèce humaine a rompu ce cycle, elle puise des ressources non renouvelées et accumule des déchets non recyclés (à droite).

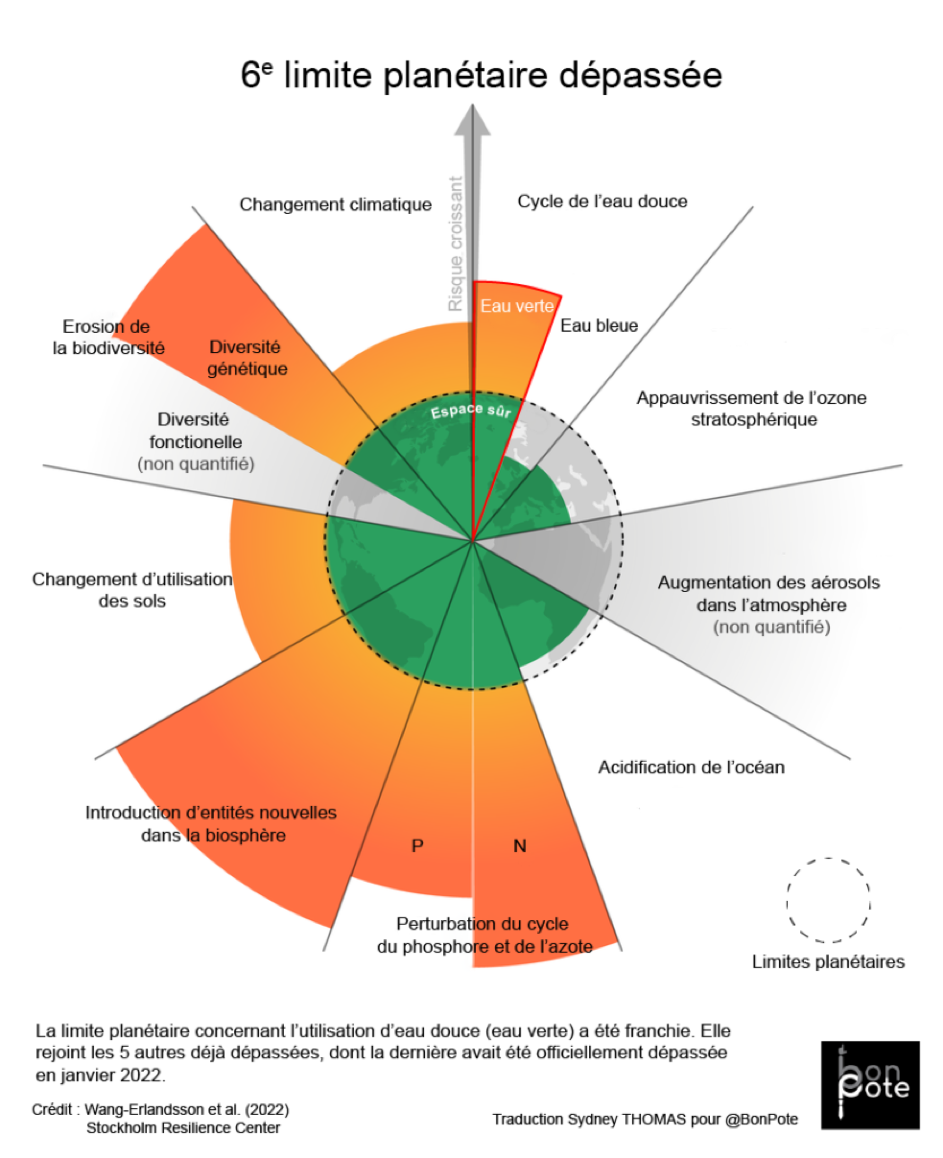

Les scientifiques ont imaginé neuf grandes « frontières » planétaires étroitement liées à l’habitabilité humaine de la surface de la planète quant aux répercussions des activités humaines sur la planète. Elles ont trait au climat, à la biodiversité, au cycle de l’eau, à l’utilisation des terres, aux pollutions... À l’intérieur de ces frontières, l’humanité peut se développer et prospérer pour les générations à venir. Le franchissement de ces frontières augmente le risque de provoquer des changements environnementaux brusques (comme une montée des eaux océaniques, un réchauffement de plusieurs degrés celsius et surtout des extinctions d’espèces vivantes) ou irréversibles à grande échelle. Une échelle quantitative déterminée à l’aide de grandeurs observables et mesurables permet de mesurer la distance à laquelle l’humanité se trouve de ces frontières. De les rendre tangibles.

Les neuf frontières planétaires, parfois séparées en deux parties, comme

les cycles biogéochimiques séparés en cycle de l’azote (N) et du

phosphore (P), ou celui de l’eau douce, séparée entre eau verte (la

partie des précipitations absorbée par la végétation) et eau bleue (la

partie des précipitations qui s’écoule dans les lacs et

rivières). Source :

https://

Sur les neuf frontières proposées, six sont déjà considérées comme franchies (de manière irréversible, donc avec un retour aux conditions initiales impossible), ce qui signifie que l’humanité puise dans des réserves (ressources, pollutions, biodiversité) qui hypothèquent fortement un avenir pérenne et serein de façon globale. D’autant que chaque jour l’éloigne un peu plus de ces frontières, le demi-tour salutaire n’ayant pas encore été amorcé.

Les transformations à l’origine de cette trajectoire mortifère sont le résultat de décisions humaines liées à l’organisation de la société depuis plusieurs siècles, et donc de choix politiques. Ces choix n’étaient alors pas éclairés par les résultats de la science écologiste, même si ceux-ci étaient largement extrapolables avec les connaissances de l’époque[3] : un « principe » de précaution aurait été salutaire. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de « précaution », les risques sont avérés, il s’agit de « prévention » urgente et généralisée.

Or la science écologiste qui étudie les changements globaux, comme l’effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique montre que ces changements ne sont pas imputables de manière équitable à chaque habitant de la planète : ils sont au contraire le résultat d’une consommation (de matériaux, de choses et d’énergie) débridée et donc attribuable à la partie de la population qui peut se le permettre : la plus riche. Par exemple, les 10 % les plus riches de la planète rejetent environ la moitié des gaz à effet de serre.

À partir de là, deux options s’offrent à l’humanité :

Soit elle considère (collectivement ?) que sa petite fraction la plus riche (qui détient également le pouvoir dans la majorité des cas) doit vivre dans une opulence croissante (au détriment de la majorité la plus pauvre) et achever de consommer les richesses de la planète sans compter. Et ce, soit jusqu’à leur épuisement définitif, soit jusqu’à ce que les pollutions générées anéantissent la vie, ce qui revient au même dans les deux cas, à savoir l’extinction probable de l’humanité ou tout au moins sa survie dans des conditions très dégradées, comme l’imaginent nombres d’auteurs dans quantités de dystopies aux scénarios de plus en plus probables.

Soit elle considère (collectivement !) qu’elle doit (sur)vivre au-delà de cet horizon mortifère qu’elle se dessine elle-même.

L’hypothèse de la survie est collective ou n’est pas : la survie d’une petite fraction de l’humanité ne compte pas. En effet, la survie d’une petite fraction de l’humanité, mettons bunkerisée, peut probablement se faire, mais elle résidera dans un monde dévasté, violent — quand le déséquilibre devient trop important, quand une fraction importante n’a plus grand chose à perdre et n’a surtout pas de quoi satisfaire ses besoins primaires, la violence n’est pas loin —, en lutte pour sa survie. Par essence, le cadre ne pourra donc pas être serein.

Cette survie collective doit donc se faire dans un cadre désirable (par hypothèse) pour l’ensemble de la population, donc dans une société démocratique ou similaire.

Pour le moment, l’option suivie est la première : l’humanité décide effectivement collectivement de continuer de donner le pouvoir à la minorité riche qui la mène délibérément à sa perte. La deuxième option revient à considérer que l’humanité se comporte comme toute espèce vivante et s’efforce d’assurer sa propre pérennité : l’évolution des espèces témoigne de transformations en leurs seins afin d’assurer leurs survies — une espèce qui se soit sabordée de manière consciente, et donc désormais éteinte, a-t-elle seulement existé dans l’histoire de la Terre ?

Scientifiquement, c’est donc la deuxième hypothèse qui prévaut dans l’immense majorité (et très probablement la totalité ?) du vivant. Pour parvenir à cet objectif, la survie, l’humanité doit nécessairement œuvrer pour atténuer très fortement les atteintes qu’elle provoque délibérément à son environnement (la « Nature »). Dans le cadre des hypothèses citées plus haut, sa fraction la plus riche doit ainsi baisser drastiquement ses consommations pour aller vers un niveau de vie acceptable dans le cadre des limites planétaires, quand sa fraction la plus pauvre doit pouvoir accéder à une qualité de vie décente.

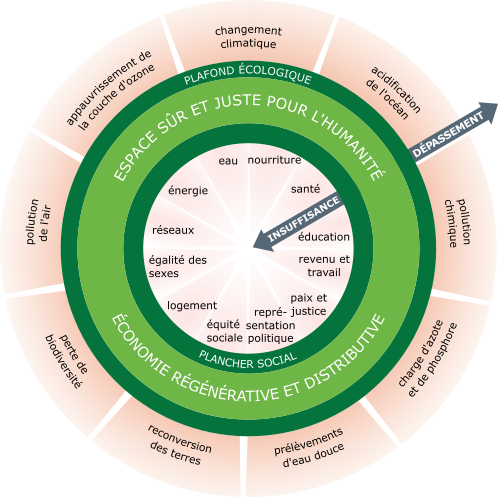

La théorie du Donut, élaborée par l’économiste d’Oxfram Kate Raworth, stipule que l’humanité doit pouvoir accéder à certains besoins primordiaux (l’alimentation, la santé, l’éducation, l’énergie, l’eau, la paix, etc.) qualifiés de « plancher social ». Elle doit également respecter le « plafond écologique » constitué des frontières planétaires.

Illustration de la théorie du Donut, avec le plancher social au centre et 12 fondements sociaux. Et le plafond écologique à l’extérieur et les 9 frontières planétaires.

Ainsi, pour éviter la violence inhérente aux inégalités (Courson et al. 2023), l’humanité doit réduire les inégalités entre ses individus. Le surplus de consommations des plus riches doit cesser sans délai pour retourner vers les frontières planétaires. La quantité acceptable de ressources utilisables, en-deçà des limites, doit être répartie équitablement entre toutes les personnes.

Des options alternatives peuvent être imaginées pour être écologiquement acceptables et équilibrées, mais elles brisent l’une ou l’autre ou les deux hypothèses à savoir la survie de toute l’humanité dans un cadre désirable : les riches baissent leurs consommations (ça, c’est de toute façon inéluctable même pour leur propre survie) au détriment des autres, qui périssent ; les plus pauvres sont asservis dans un cadre totalitaire ; etc.

Ces trajectoires non désirables[5] évacuées, il ne reste que celle d’une survie collective dans un cadre désirable : au sein d’une idéologie dichotomique gauche/droite, seules des politiques sociales de gauche (société plus égalitaire, solidarité, justice sociale, services publics, planification économique) pourraient induire un tel cheminement. Les politiques de droite (hiérarchie, mérite, conservatisme, libéralisme économique, autorité) exacerbent au contraire les inégalités ce qui creuse l’écart entre le niveau de vie de l’humanité et les limites planétaires acceptables.

On peut donc en conclure que seule une politique de gauche (sociale !) généralisée (à l’échelle de la planète) pourra permettre la survie à long terme de l’humanité. Les politiques de droite actuellement largement répandues dans la plupart des pays signent l’extinction de l’humanité à court ou moyen terme, ou tout au moins l’advenue d’un monde de survie dystopique à priori non souhaitable[4].

Le corolaire de cette démonstration est qu’une écologie de droite ne peut, par essence, pas exister... Une écologie de droite, c’est donc, au mieux, du greenwashing[6].

« Être de gauche, c’est d’abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi ; Être de droite, c’est l’inverse. » Source : https://

www .christopher -jablonski .com /fr /blog /deleuse -etre -de -gauche. La science écologiste rassemble l’ensemble des disciplines qui s’intéressent à l’habitabilité de la planète et à son devenir. Elle n’est donc pas toute la science, mais concerne néanmoins toutes les disciplines. Dont l’écologie scientifique, mais en la dépassant très largement.

On peut citer le rapport Meadows en 1972 « Les limites à la croissance » qui constitue une belle occasion manquée comme le rappelle Nicolas Chevassus-au-Louis dans son livre Décroiscience paru en aout 2025. C’est aussi à cette époque que le réchauffement climatique fait son apparition dans les données des scientifiques. Les années quatre-vingt et quatre-vingt dix ont été en ce sens mortifères pour l’avenir de l’espèce humaine.

Elles sont évidemment non désirable pour la fraction la plus pauvre de l’humanité, mais le sont-elles pour la fraction la plus riche ? La richesse permet de s’extraire du chaos momentanément, ou peut-être longtemps : mais la vie bunkerisée est-elle désirable ?

Non souhaitable pour tout le monde, y compris pour les plus riches : que faire de sa richesse dans un monde dévasté en proie à la violence ?

- de Courson, B., Frankenhuis, W. E., Nettle, D., & van Gelder, J.-L. (2023). Why is violence high and persistent in deprived communities? A formal model. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 290(1993). 10.1098/rspb.2022.2095