Le vélo entre énergie et puissance

Cet article est publié dans le n° 72 de Carnets d’Aventures (printemps 2023) actuellement en kiosque. Cette version présente des références sous forme de liens en plus, mais deux dessins d’illustration (combien de noisette au kilomètre, en vélo ?) en moins !

Le vélo est un formidable outil pour se déplacer, aussi bien au quotidien que pour se balader et voyager. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Contrairement à la voiture qui dépense de l’énergie essentiellement pour faire avancer sa propre carcasse — 1,5 t en moyenne — et non celle du conducteur — 70 kg approximativement —, le vélo sert, lui, essentiellement à mouvoir le cycliste : environ 10 à 15 kg de bicyclette pour les mêmes 70 kg. Entre un véhicule 20 fois plus lourd que soi ou un autre 5 fois plus léger, cela fait une sacrée différence ! Le vélo est le plus efficace des moyens de locomotion fabriqués par l’humain, mais il est aussi plus efficace que la plupart des êtres vivants eux-mêmes. Efficace dans le sens où l’énergie mécanique dépensée pour déplacer une masse donnée sur une distance donnée est minimale. Cela fait beaucoup de choses compliquées dans une seule phrase mais nous allons expliquer tout cela !

L’énergie permet de quantifier des interactions entre des phénomènes physique, chimique ou biologique : elle entre en jeu à chaque fois que quelque chose est modifié ou transformé. Elle se conserve, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de produire de l’énergie ex nihilo. Elle existe essentiellement sous deux formes : l’énergie « ordonnée » et l’énergie « désordonnée ». Cette dernière est l’énergie thermique que l’on nomme chaleur par abus de langage. Elle permet par exemple de chauffer les aliments au bivouac grâce au réchaud, c’est aussi celle dégagée par le corps humain dans le duvet ou par un frottement entre deux matériaux. L’énergie « ordonnée » est l’énergie mécanique, qui peut être soit l’énergie cinétique associée à un mouvement (l’énergie d’un vélo qui roule à une certaine vitesse), soit l’énergie potentielle, ainsi nommée car elle permet la possibilité d’un mouvement ultérieur (un vélo en haut d’une pente a une énergie potentielle de pesanteur : cette énergie lui permettra d’acquérir de la vitesse en descendant). Il y a de nombreuses énergies potentielles, citons l’énergie métabolique qui permet au corps humain de fonctionner, issue des aliments ingérés et transformés chimiquement, l’énergie électromagnétique qui permet à la dynamo de générer du courant électrique, etc. Il est possible de transformer intégralement une énergie « ordonnée » en énergie « désordonnée », en revanche l’inverse n’est pas possible. L’énergie s’exprime en joules (J), mais aussi en kilowatts-heure (kWh) sur votre facture d’électricité ou en calories ou même kilocalories (cal, kcal) sur la boîte de muesli. Il s’agit de la même grandeur physique. Bref, l’énergie est à la base de tout : notre existence, celle de tous les êtres vivants, celle de notre société. Il n’est pas possible de la « toucher » — même si elle peut faire mal lors d’une chute, d’un choc, d’une brûlure... —, d’ailleurs, on ne peut pas la mesurer directement ; on mesure toujours une autre quantité comme la vitesse ou la température, pour en déduire l’énergie mise en jeu dans telle ou telle transformation.

La puissance mesure la capacité à mobiliser une certaine énergie pendant un intervalle de temps donné. Elle se mesure en watts (W), ou encore en joules par seconde. Une voiture de 1,5 t fait l’ascension du col de l’Izoard (1000 m de dénivelé sur 14 km de distance) en environ 15 min. La puissance mise en jeu est alors d’environ 21 000 W. Le record d’ascension par un cycliste du Tour de France (Warren Barguil en 2017, 60 kg) est de 38 min avec une puissance moyenne d’environ 380 W. Un cycliste standard de 70 kg avec un vélo de 15 kg mettra environ deux heures, avec une puissance moyenne de 115 watts. La figure suivante montre la relation entre puissance de pédalage et durée.

Ces puissances servent essentiellement à contrecarrer la gravité, mais une fraction plus ou moins importante (selon la vitesse notamment) est utilisée pour lutter contre les frottements (des roues sur la route, de la transmission, etc.) et contre le freinage aérodynamique, c’est-à-dire la résistance de l’air.

Sur une route horizontale, sans vent, à la vitesse de 20 km/h, l’énergie du cycliste est dépensée pour surmonter les frottements et le freinage dû à l’air. Sans vent, la puissance nécessaire pour cela est d’environ 70 W (pour un cycliste de 70 kg), soit environ 1 W par kg de cycliste. Les frottements — notamment des pneus sur la chaussée — et la résistance à l’air y sont pour moitié l’un et l’autre, même si cela dépend un peu de la masse du cycliste (plus la masse est importante, plus les frottements sont importants, et inversement). En revanche, un petit vent de face (10 km/h) multiplie par plus de deux le freinage aérodynamique. Inversement, le même vent dans le dos diminue d’un facteur 4 le freinage aérodynamique. Le vent est donc un facteur déterminant pour le cycliste, mais inutile de faire de savants calculs pour se rendre compte qu’il vaut mieux l’avoir dans le dos que dans le nez ! L’énergie nécessaire pour avancer est donc d’environ 13 joules par mètre parcouru (pour un cycliste de 70 kg avec un vélo de 15 kg, roulant à 20 km/h sur du plat, sans vent !). La même personne (70 kg) dépense environ 200 joules par mètre en marchant à 5 km/h — un bon rythme ! Le rayon d’action du cycliste est donc quinze fois plus grand que celui du piéton, pour une même énergie dépensée.

En revanche, quand le cycliste s’arrête (par exemple à un feu rouge), cela lui demande de l’énergie supplémentaire pour retrouver sa vitesse de croisière. En roulant sur le plat à une vitesse constante de 20 km/h, son énergie cinétique est égale à 1310 joules (soit la moitié de sa masse plus celle de sa bicyclette multipliée par le carré de sa vitesse). En redémarrant, il doit donc fournir cette énergie pour revenir à son état de vitesse constante. Cela est équivalent à rallonger son trajet de 100 mètres. Avec un feu tricolore tous les 400 m en moyenne, en ville en France, en supposant que le feu est rouge une fois sur deux, cela équivaut à rallonger le parcours de 100/800 = 12,5 % ; on comprend pourquoi les cyclistes rechignent très souvent à s’arrêter aux feux rouges (et aux stops) et les considèrent plutôt comme des cédez-le-passage.

Jusque-là, le cycliste circule à l’horizontale. Qu’en est-il s’il se met à grimper ? Pour cela, il doit lutter contre la gravité. Pour gagner en altitude, il doit dépenser une énergie équivalente au dénivelé multipliée par sa masse et une constante que l’on appelle l’accélération de la pesanteur (celle qui nous colle au sol, à savoir 9,8 m/s2, le fameux « g » des pilotes d’avion). Le produit s’appelle l’énergie potentielle de pesanteur. Pour le cycliste de 70 kg (avec sa bicyclette de 15 kg), s’élever de 1 m nécessite ainsi 1 x 9,8 x 85 = 833 J. Gagner un mètre de dénivelé coûte 64 fois plus d’énergie que de pédaler sur un mètre de plat, cela est équivalent à un détour horizontal de 64 m. Le dérailleur est un mécanisme génial qui permet d’adapter sa vitesse pour grimper des côtes inclinées de plusieurs pourcents. Une route qui s’élève de 1 m tous les 100 m a une pente de 1 %, et un angle par rapport à l’horizontale de 0,6°. La pente moyenne du col de l’Izoard est de 7,1 % ou 4°. Les routes les plus pentues dans le monde font autour de 30 % soit 17°. À vélo, c’est rude ; il faut les cuisses adéquates ou, à défaut, le développement (ou braquet) adapté (petit, donc), au détriment de la vitesse !

L’avantage crucial d’avoir des roues est de pouvoir pleinement récupérer cette énergie potentielle de pesanteur lors de la descente. Celle-ci se transforme utilement en énergie cinétique : le vélo avance sans que le cycliste ne doive fournir d’énergie, il peut alors profiter de l’agréable sensation de glisser dans l’air ! Les roues ont une inertie mise à profit dans le pédalage. L’inertie c’est la capacité d’un objet à maintenir son mouvement tant qu’aucune force ne s’exerce sur lui : une roue en rotation, si elle ne subissait aucun frottement, tournerait indéfiniment. Un vélo qui roule sur une route horizontale à une certaine vitesse, garderait cette vitesse indéfiniment sans que le cycliste n’ait à apporter le moindre joule si les frottements des pneus sur la chaussée et le freinage aérodynamique n’étaient pas là. Dans la réalité, il n’en est évidemment rien, comme nous l’avons vu précédemment. Quoi qu’il en soit, le cycliste bénéficie de cette inertie des roues pour avancer de manière bien plus efficace qu’un piéton : s’il arrête de pédaler, le vélo continue d’avancer. Le piéton qui s’arrête de marcher... s’arrête ! Le cycliste dépense certes un petit surplus d’énergie pour monter le poids de son vélo en haut d’une côte, mais il en bénéficie à la descente, contrairement au piéton.

La draisienne, premier vélocipède (véhicule à roues à propulsion humaine), tire partie de cette inertie. Suite à une éruption volcanique en 1815 en Indonésie, des cendres obscurcissent l’atmosphère et privent l’année 1816 d’été en Europe. La famine s’installe, il faut abattre les chevaux qui sont les principaux moyens de déplacement à l’époque. Dans ce contexte, en 1817 le baron allemand Karl Drais imagine un engin à deux roues alignées entre lesquelles le pilote s’assoit pour se propulser en poussant sur le sol avec ses pieds. Il se dirige à l’aide d’une sorte de timon qui permet d’orienter la roue avant. Karl Drais parcourt ainsi 14,4 km en une heure, plus rapidement que la diligence. La « draisienne » arrive en France 1818 sous l’appellation de « vélocipède », nom provenant du latin velocis signifiant rapide, vif, agile. Une première amélioration cruciale a lieu avec l’ajout de pédales sur la roue avant, et ce probablement au début des années 1860, avec une paternité attribuée à un serrurier parisien, mais controversée. Le vélocipède est devenu le véloce à la fin des années 1860 puis le vélo très rapidement vers 1885 à Paris. D’ingénieuses améliorations successives (roues recouvertes de caoutchouc, puis avec des rayons, cadre creux, transmission par chaîne (1880), pneu à chambre à air (1888), dérailleur (1895)) aboutissent à la fin du XIXe siècle à ce qui fait l’ossature du vélo moderne. La draisienne originelle revient au goût du jour à la fin des années 1990 pour les très jeunes enfants, une excellente façon de les balader, de leur faire comprendre l’équilibre particulier pour se maintenir sur cet ustensile, au point que les traditionnelles « roulettes » ne seront pas nécessaires pour passer au vélo vers 3 ans ! Notons que les récentes innovations ou pseudo-innovations peuvent être discutables : les gains obtenus (par exemple le poids un peu plus faible, un meilleur freinage, etc.) le sont parfois au détriment du coût financier (les vélos sont plus chers), écologique (ils sont moins solides, les pièces ne sont pas normalisées, elles s’usent rapidement) et même pratique (il devient difficile de tout réparer soi-même).

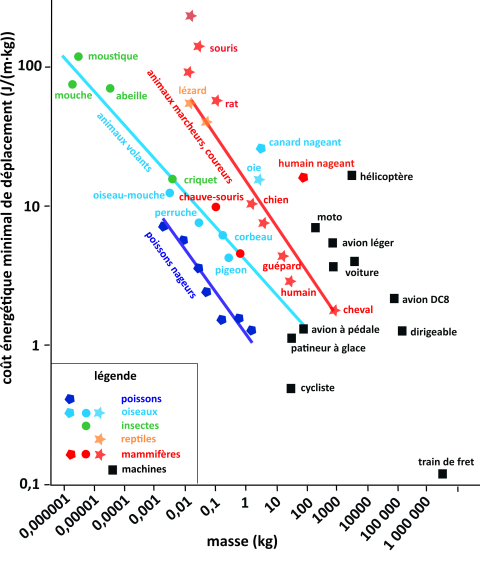

Pourtant le vélo, dans son principe originel, reste l’outil de déplacement le plus efficace inventé par l’homme mais également au regard du règne animal. Rien de tel qu’un vélo pour déplacer une certaine masse sur une distance donnée avec une quantité d’énergie donnée. Nous avons vu que les piétons ne font pas mieux, mais aucun animal ne fait mieux. Des chercheurs ont évalué le « coût énergétique minimal de déplacement » d’un certain nombre d’animaux et de machines technologiques. Il est représenté sur le diagramme ci-dessous en fonction de la masse totale déplacée à savoir la masse de l’animal, ou celle de la machine, le cas échéant (figure ci-dessous). De fait, un cycliste a un coût de déplacement entre 0,15 et 0,3 J/(m·kg), selon sa vitesse.

L’explication réside dans l’utilisation de l’inertie des roues, dans le fait que grâce aux roues, un cycliste a un centre de gravité à une hauteur constante au cours de son mouvement, contrairement au piéton.

Reprenons la montée du col de l’Izoard par un cycliste standard. L’énergie qu’il doit dépenser pour y parvenir est égale à la puissance moyenne (115 W) multipliée par la durée (2 heures = 2 x 3600 secondes) soit 828 kJ. Comme 1 calorie (cal) vaut 4,18 joules, cela fait environ 200 kcal. Le rendement énergétique de la contraction musculaire est d’environ 22 % [1]. Cela signifie qu’un peu moins d’un quart de l’énergie chimique contenue dans nos aliments est transformée en énergie mécanique, l’énergie qui propulse la bicyclette. Le reste est perdu en énergie thermique (le corps chauffe pendant l’effort). Pour permettre d’extraire 200 kcal d’énergie « utile » pour cette montée de l’Izoard, il faut donc absorber 925 kcal en plus de ce que l’on ingère pour subvenir aux besoins vitaux quotidiens de notre corps : fonctionnement des organes, maintien de la température corporelle... Cette énergie est récupérée dans l’alimentation. Ainsi, les pâtes, par exemple, apportent au corps environ 350 kcal pour 100 g. Il faudra donc prévoir une bonne plâtrée de 260 g de pâtes (soit environ 800 g de pâtes cuites) pour permettre cette ascension. Au passage, l’obtention de 100 g de pâtes cuites rejette 31 g de CO2 [2], l’énergie utilisée pour l’ascension du col est donc à l’origine d’une émission de 248 g de CO2. Pour une automobile standard, dans une telle montée, on peut tabler sur une consommation de 12 L d’essence pour 100 km, soit 1,7 L rien que pour l’ascension du col. Chaque litre consommé rejette environ 2,5 kg de CO2. L’ascension en voiture rejette donc un peu plus de 4 kg de CO2. Même avec 5 personnes dedans, le vélo reste très compétitif de ce point de vue. En outre, la construction d’un vélo rejette environ 100 kg de CO2, cinquante fois moins que celle d’une voiture.

Au-delà de ces considérations énergétiques, le vélo est un bel outil de locomotion en contact avec les éléments qui permet de voir du paysage et de prendre du plaisir. Il est de nouveau en plein essor (et le capitalisme l’a bien compris !) dans différentes villes, dont Paris, et une transition écologique est à l’œuvre avec la part modale des déplacements qui change drastiquement de la voiture vers le vélo. Et c’est tant mieux !

Références :

- Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050 de Frédéric Héran, 2015, La Découverte.

- Pédaler intelligent, la biomécanique du cycliste de François Piednoir, 2008, Fédération Française de Cyclotourisme.

- Bicycling science de David Gordon Wilson et Theodor Schmidt, 2020, MIT Press.

[1] Le rendement de l’activité musculaire est de 25 %, à partir des nutriments, mais le passage des aliments aux nutriments (c’est-à-dire la digestion) a un rendement d’environ 90 %.

[2] Le nombre de 31 gCO2e rejetés pour obtenir 100 g de pâtes cuites provient de ce document : https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/etude-cas-impact-carbone-regimes-alimentaires-differencies-2011.pdf ; la base de données des indicateurs d’analyse en cycle de vie des produits de l’agriculture, Agribalyse (et donc la base de facteurs d’émissions de l’ADEME basée qui est dessus) donne 1,05 kgCO2e/kg net pour des pâtes cuites. La base de données ne donnant pas de références sur d’où proviennent ces nombres, en regardant dans quelques publications récentes, il semblerait que ce soit effectivement de l’ordre de 1 kgCO2e par kg de pâtes (on ne sait jamais si ce sont des kilogrammes de pâtes sèches ou cuites, il y a un facteur 3 entre les deux), mais avec beaucoup de variations, allant de 0,3 kgCO2e/kg à 1,5 kgCO2e/kg (provenant probablement de différences de périmètres considérés ou d’hypothèses prises en compte, sans tenir compte d’incertitudes sur les facteurs d’émissions). Le nombre provenant du rapport de l’ADEME est ainsi probablement une estimation minimale.

Guillaume Blanc

Articles de cet auteur

Mots-clés

Site réalisé avec SPIP + AHUNTSIC

Visiteurs connectés : 13